レビュー

第1世代Kepler最後の1ピースは誰のためのGPUなのか

GeForce GTX 650 Ti

(GeForce GTX 650 Tiリファレンスカード

ASUS GTX650TI-DC2T-1GD5)

|

| GTX 650 Tiリファレンスカード |

|

| GTX650TI-DC2T-1GD5 メーカー:ASUSTeK Computer 問い合わせ先:テックウインド(販売代理店) [email protected] 予想実売価格:2万1000円前後(※2012年10月9日現在,11月上旬発売予定) |

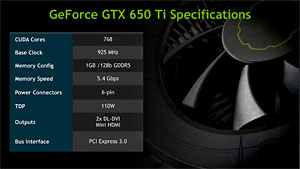

北米市場におけるNVIDIAの想定売価は149ドルなので,同229ドルのGTX 660,同109ドルのGTX 650と比べると,若干GTX 650寄りの価格設定ということになる。

すでにお伝えしているとおり,GTX 660がFermi世代のシングルGPU最上位モデル「GeForce GTX 580」といい勝負を演じていたのに対し,GTX 650は「GeForce GTX 550 Ti」(以下,GTX 550 Ti)と同程度の性能に留まってしまい,ここに大きな“谷”があった。GTX 650 Tiにはそれを埋めることが期待されるわけだが,果たしてその期待に応えられるのか。

今回4GamerではNVIDIAのリファレンスカードと,ASUSTeK Computer(以下,ASUS)製のクロックアップモデル「GTX650TI-DC2T-1GD5」を入手できたので,これらを使って,その立ち位置を確認してみたいと思う。

GTX 660と同じGK106コアを採用しつつ

足回りはGTX 650とほぼ同じとなるGTX 650 Ti

|

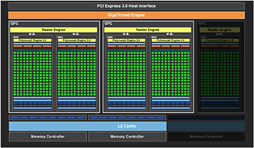

GK106コアのフルスペックたるGTX 660のおさらいをしておくと,まず192基のCUDA CoreがL1キャッシュやテクスチャユニット,それにジオメトリエンジン「PolyMorph Engine 2.0」などと一緒に「Streaming Multiprocessor eXtreme」(以下,SMX)を構成する。

Keplerアーキテクチャだと,このSMXを2基束ねて「Graphics Processing Cluster」(以下,GPC)とするのが基本なのだが,GK106では,3基用意したGPCのうち1基で,SMXが1つとなるのが特徴だ。GPCが3基にSMXが5基で,総CUDA Core数は960基(192×5)という計算になるわけである。

そういった変則的なGPC編成のGK106がベースとなるGTX 650 Tiだが,本GPUでは,CUDA Coreの数が768基となっている。

つまり,SMXが1基減っているわけだが,ここで1つ疑問が生じる。「削られるSMXによって,GTX 650 TiにはGPCが3基のものと2基のものが存在することにならないのか」という疑問だ。

GTX 650 TiではGPCの数が3基のものと2基のものが用意される可能性があり,その場合は当然のことながら前者のほうがGPCの数は多くなる。GPCは最大2基のSMXと1基の「Raster Engine」によって構成される以上,SMXの数が同じだとしても,GPCの数が異なれば,利用できるRaster Engineの数が異なることが容易に予想できるところだ。ひょっとしてGTX 650 Tiには“あたり”と“はずれ”が混在してしまうのか。

|

|

|

NVIDIAでシニアテクニカルマーケティングマネージャーを務めるJeff Yen(ジェフ・イェン)氏は,4Gamerの質問に対して「Raster Engineはその仕様上,SMXと対になって動作するため,SMXの数を超えた性能は発揮しない」と回答している。要するに,GPCの数が3基であっても2基であっても,総SMXが4基である以上,GTX 650 Tiとしての性能に違いはないというわけだ。

ちなみにこれは先ほど示したブロック図のとおりではあるのだが,メモリ関連のいわゆる足回りだと,L2キャッシュ容量は256KB,メモリインタフェースは128bit,8基1パーティションのROPユニットは2パーティションで,GTX 660の3分の2に削られている。「GTX 650と同じ数にまで削られた」と表現することも可能だ。

メモリクロックは5400MHz相当(実クロック1350MHz)と,GTX 650の5000MHz相当(実クロック1250MHz)より若干高いものの,メモリバス帯域幅はいずれも80GB/s台であり,144.19GB/sのGTX 660には遠く及ばない。

表1は,ここまで説明してきた内容を踏まえつつ,GTX 650 TiとGTX 660,GTX 650,そしてFermi世代のミドルクラスGPUたる「GeForce GTX 560 Ti」「GeForce GTX 560」(以下順に GTX 560 Ti,GTX 560),そして価格帯的に競合となり得る「Radeon HD 7850」「Radeon HD 7770」(以下順に HD 7850,HD 7770)のスペックをまとめたものだ。

GK106コアの下位モデルなので,“GTX 660 LE”的なところでまとまるのかと思いきや,SMXの数に起因するCUDA Core数とテクスチャユニット数を除けば,GPUコアクロックの自動引き上げ機能である「GPU Boost」非対応に,SLI非対応といったところも含め,むしろ全体のスペックはGTX 650に近い印象である。

|

リファレンスカードは149mm長という短さに注目

ASUSの「DC2T」カードは上位モデルより巨大に

冒頭でも紹介したように,今回入手したGTX 650 Tiカードは,NVIDIAのリファレンス品と,ASUSのGTX650TI-DC2T-1GD5の2枚だ。

|

|

|

|

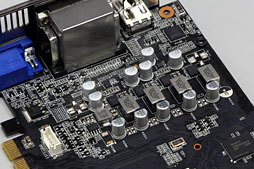

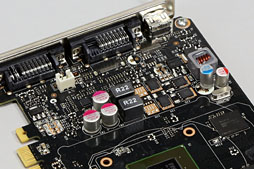

そんなリファレンスクーラーを取り外してみると,電源周りは2+1フェーズのように見える。ミドルクラスのグラフィックスカードとしては比較的簡素なほうだと述べていいのではなかろうか。

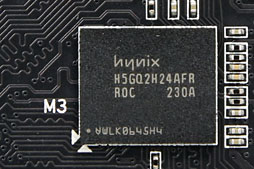

なお同じ基板上には,SK Hynix製のGDDR5メモリチップ「H5GQ2H24AFR-R0C」(6Gbps品)がGPUを囲むように4枚配置されていた。GTX 650 Tiの場合,メモリクロックは5400MHz相当で,ビットレートだと5.4Gbpsとなるため,メモリチップの仕様上は1割ほどのマージンが設けられている計算だ。

|

|

| リファレンスカードからGPUクーラーを取り外したところ(左)と,基板全体によったところ(右) | |

|

|

| 電源部は見る限り2+1フェーズ(左)。電源部には空きパターンなども確認できるので,リファレンスデザインを採用したカードでも,電源部の強化は可能なようだ。右は搭載されるGDDR5メモリチップである | |

一方のGTX650TI-DC2T-1GD5は,繰り返しとなるがメーカーレベルのクロックアップモデルで,GPUコアクロックが1003MHzへと,リファレンスから約12%引き上げられている。一方,メモリクロックは5400MHz相当とリファレンスから変わっていない。

|

その要因となるのがASUS自慢の「DirectCU II」クーラーで,基板自体の長さが同211mmのところ,59mmもはみ出しているのだ。

|

|

| GTX650TI-DC2T-1GD5。端的に述べて長い。搭載されるファンは80mm角相当が2基となる | |

|

|

| GTX650TI-DC2T-1GD5とGTX 650 Tiリファレンスカードをそれぞれ横から見たところ。GTX650TI-DC2T-1GD5ではGPUクーラーのはみ出し具合が目を引く | |

なお,PCI Express補助電源コネクタはリファレンスカードと同じく6ピン×1という構成だが,ツメは基板側を向いている。そのため,大型のGPUクーラーを搭載する割に,補助電源ケーブルの着脱はやりやすい。

|

|

クーラーを外してみると,3本のヒートパイプがGPUと密接し,カード後方の放熱フィン部へと熱を運ぶ構造になっているのが見て取れる。

前出のGTX660-DC2T-2GD5と比べると,ヒートパイプの配置が大きく異なるので,この仕様――というか,このコストダウン?――が,クーラーの全長,そしてカード長を大きくしてしまっているのではなかろうか。

|

|

基板側は,リファレンスカードとの違いが一目瞭然だ。電源周りは見る限り4+1フェーズ構成。上位モデルと比べると1フェーズあたりの部品点数は少なくなっているものの,ASUS独自の電源品質仕様「Super Alloy Power」には準拠し,ASUS独自のデジタルVRMコントローラ「DIGI+ VRM」も搭載されるなど,端的に述べて豪華である。

なお,組み合わされるメモリチップは,リファレンスカードと同じく,SK Hynix製のH5GQ2H24AFR-R0Cだった。

※注意

グラフィックスカードメーカーから販売されているカードのGPUクーラーを取り外す行為は,メーカー保証外の行為です。取り外した時点で保証が受けられなくなりますので,本稿の記載内容を試してみる場合には,あくまで読者自身の責任で行ってください。本稿を参考にしてGPUクーラーを取り外した結果,何か問題が発生したとしても,メーカー各社や販売代理店,販売店,筆者,4Gamer編集部は一切の責任を負いません。

上位&下位モデルや従来モデル,競合製品と比較

ドライバにはレビュワー向けの306.38を利用

テストのセットアップに入ろう。

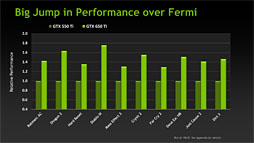

今回用意したグラフィックスカードは,表1で紹介したGPUを搭載する製品となる。NVIDIAはGTX 650 Tiを「GTX 550 Tiと比べて1.2〜1.8倍程度,HD 7770に対しても1.2〜1.6倍程度速いと謳っているので,そのあたりを確認しつつ,前世代のミドルクラスGPUや,直接の上位&下位モデルなどとも比較してみようというわけだ。

|

|

テスト機材は表2のとおり。前出のGTX660-DC2T-2GD5など一部の製品はクロックアップモデルなので,テストにあたってはEVGA製オーバークロックツール「Precision X」(Version 3.0.3)から,リファレンス相当にまで動作クロックを引き下げている。

なお,GTX 560では公式に「リファレンスクロックが存在しない」ことになっているため,NVIDIAが目安として示している動作クロックのなかから,最も低い値に設定した。

|

|

テスト方法は4Gamerのベンチマークレギュレーション12.2準拠。想定売価149ドルのGPUが主役ということで,テスト解像度は1600×900ドットと1920×1080ドットに指定した。

また,これは“いつもどおり”だが,テストに用いたCPU「Core i7-3960X Extreme Edition/3.3GHz」では,自動クロックアップ機能「Intel Turbo Boost Technology」の効果がテストによって異なる可能性を排除すべく,マザーボードのUEFI(≒BIOS)から無効に設定している。

128bitメモリインタフェースが足を引っ張るが

GTX 560並みのGPU性能ポテンシャルも持つ

以下,グラフィックスカード名ではなくGPU名で表記することと,GTX650TI-DC2T-1GD5はリファレンスカードとの混同を避けるべく「ASUS 650 Ti」と書くこと,そして,グラフのバーを基本的にモデルナンバー順で並べるが,画像をクリックすると,「3DMark 11」(Version 1.0.3)はスコア順,それ以外のゲームタイトルでは1920×1080ドットのスコア順で並べたグラフを表示するようにしてあることを断ったうえで,順にテスト結果を見ていきたい。

さて,グラフ1は,いま名前を挙げた3DMark 11から,「Performance」と「Extreme」の両プリセットにおける総合スコアをまとめたものだ。GTX 650 TiのスコアはGTX 660の65〜70%程度,対GTX 650では151〜156%なので,上位モデルと下位モデルのほぼ中間に収まっていると述べていいだろう。

従来製品や競合製品との比較では,GTX 560 Tiにあと一歩届かない一方,GTX 560には9〜12%程度,GTX 550 Tiには72〜73%程度,HD 7770には28〜29%程度のスコア差を付けている。

また,ASUS 650 Tiは,GTX 650 Tiと比べて8〜9%高いスコアを示し,HD 7850の92〜93%程度というところにまで到達した。GPUコアクロックの引き上げには相応の意味があるというわけだ。

|

続いては,DirectX 11世代のFPSから,「S.T.A.L.K.E.R.:Call of Pripyat」(以下,STALKER CoP)公式ベンチマークアプリケーションの実行結果だ。

グラフ2,3は,公式ベンチマークアプリケーションに用意された4つのテストシークエンスより,最も描画負荷の低い「Day」のスコアを抽出したものだが,GTX 650 TiのスコアはGTX 660の60〜71%程度,GTX 650の128〜149%程度。3DMark 11で上回ったGTX 560には逆転を許し,とくに4xアンチエイリアシングと16x異方性フィルタリングを適用した「高負荷設定」では,約14%も引き離されてしまった。

これはひとえに,メモリインタフェースやROPユニットといった足回りのスペックが,GTX 560より低いためだろう。

ただし,アンチエイリアシングもテクスチャフィルタリングも無効化することで,メモリ周りの性能があまり要求されなくなっている「標準設定」だと,ASUS GTX 650 TiがGTX 560を約6%上回っている点は付記しておきたい。

|

|

同じSTALKER CoPの公式ベンチマークから,最も描画負荷の高い「SunShafts」におけるテスト結果をまとめたものがグラフ4,5だ。

GTX 650 Tiのスコアは対GTX 660で60〜65%程度。やはりGTX 560の後塵を拝している。GTX 650やHD 7770といった128bitメモリインタフェースのGPU同士の比較ではセーフティリードを保っているのだが,上位陣と戦うにはメモリ周りの弱さがいかんともしがたい,といったところか。

|

|

グラフ6,7は「Battlefield 3」(以下,BF3)の結果となる。BF3ではKeplerおよびFermiアーキテクチャのGPUがスコアを伸ばす傾向にあるのだが,GTX 650 Tiもその例に漏れず,HD 7850の92〜98%にまで迫った。ASUS 650 Tiに至っては互角以上の勝負に持ち込んでいるほどだ。

GeForce同士で比較すると,GTX 650 Tiは標準設定に準ずる「低負荷設定」でGTX 560より高いスコア,高負荷設定で低いスコアを示しているのが目を引く。GTX 660には30%以上引き離される一方,GTX 650に対しては約30%のスコア差を示し,両GPUのほぼ中間に位置するというあたりは,3DMark 11やSTALKER CoPの結果を踏襲しているといえる。

|

|

「Call of Duty 4: Modern Warfare」(以下,Call of Duty 4)のスコアをまとめたものがグラフ8,9となる。

Call of Duty 4はDirectX 9世代のAPIに向けたGPUコア性能勝負になる傾向が強いのだが,ここでGTX 650 TiのスコアはGTX 560の93〜100%程度。テクスチャユニット数は64基対56基でGTX 650 Tiのほうが多いことも踏まえると,ここではGTX 560の高いシェーダクロックが効いたということなのだろう。

また,標準設定でGTX 560のスコアを上回るASUS 650 Tiが,高負荷設定では逆転を許す点も注目しておきたいところだ。Call of Duty 4はグラフィックスメモリ周りの負荷が決して高くないのだが,それでもGTX 650 Tiのスペックではボトルネックになり得るというわけである。

|

|

公式の高解像度テクスチャパックを導入することにより,グラフィックスメモリ負荷が極めて高くなっている「The Elder Scrolls V: Skyrim」(以下,Skyrim)は,今回用いた全テストのなかでも,最もGTX 650 Tiに不利なテストだ(グラフ10,11)。GTX 650 Tiは,GeForce GTX 600シリーズ内での立ち位置こそ変わらないものの,192bitメモリインタフェースを持つGTX 550 Tiへのリードは高負荷設定で20%未満にまで縮み,HD 7770とのスコア差も1〜3%程度しか確保できていない。対GTX 560でのビハインドは11〜18%程度だ。

もっとも見方を変えれば,ベンチマークレギュレーションでプレイアブルとする平均40fpsを,8xアンチエイリアシングが適用された「Ultra設定」でクリアできてもいるわけで,ここはGTX 650とは一線を画す部分としてプラス評価できそうである。

|

|

「Sid Meier's Civilization V」(以下,Civ 5)の結果がグラフ12,13となる。GTX 650 Tiは,標準設定でHD 7770に20〜21%程度のスコア差を付け,GTX 560にもあと2〜3%程度というところにまで迫っているのだが,高負荷設定ではHD 7770にほぼ並ばれ,GTX 560には約14%離されてしまう。

|

|

グラフ14,15は,Radeonへの最適化が行われている「DiRT 3」のテスト結果だが,そこでGTX 650 TiがHD 7770に対して標準設定で14〜15%程度,メモリ周りの弱点が露呈しがちな高負荷設定でも8〜9%程度高いスコアを示したのは押さえておきたい。

高負荷設定でも1600×900ドットなら平均60fpsを維持できる点や,クロックアップモデルとなるASUS 650 Tiなら標準設定の1920×1080ドットで平均60fpsを超えてくるあたりも見どころだ。

|

|

消費電力はGTX 650にプラス15〜34W

GTX 550 Tiより37〜56Wも低い

GTX 650のTDPは110Wで,GTX 660の140Wより30W低く,GTX 650の64Wよりは46W高い。もちろん,TDPは「その程度の発熱があるものと想定すべき値」であって,実際の消費電力とは必ずしもリンクしないのだが,では実際の消費電力はどの程度なのか。ログの取得が可能なワットチェッカー「Watts up? PRO」を用いて,システム全体の消費電力計測を行ってみよう。

テストにあたっては,ゲーム用途を想定したうえで,無操作時にもディスプレイ出力が無効化されないよう指定。そのうえで,OSの起動後30分放置した時点を「アイドル時」,各アプリケーションベンチマークを実行したとき,最も高い消費電力値を記録した時点を,タイトルごとの実行時としている。

その結果がグラフ16だ。まず,アイドル時の消費電力で比較してみると,GTX 650 TiはGTX 660よりも8W低く出た。GTX 650より2W低いのが,GPUコアが異なるためなのか,はたまた測定誤差によるものかはなんとも言えず,後者が理由だとするとRadeonとの比較にそれほど意味はなくなってしまうが,ただ,Fermi世代のミドルクラスGPUから10W以上低くなったことは評価してもいいだろう。

なお,HD 7850やHD 7770は,無操作状態が長く続いたとき,グラフィックスカードのディスプレイ出力が切れるようにしておくと,「AMD ZeroCore Power Technology」によってシステム全体の消費電力がそれぞれ80W,85Wにまで落ちていたので,ディスプレイ出力の無効化まで視野に入れた場合にはRadeonが有利だ。

続いて各アプリケーション実行時に目を移すと,GTX 650 Tiの消費電力はGTX 660から54〜73W低い。GTX 660のテストに用いたGTX660-DC2T-2GD5は豪勢な基板デザインを採用しているので,その点は割り引いて考えるべきだが,クロックアップを伴ったASUS 650 TiとGTX 660(=GTX660-DC2T-2GD5)でも17〜39Wという消費電力差が生まれているので,TDPの違いと同等か,それ以上の消費電力低減が実現されているとは述べていいのではなかろうか。

GTX 650と比べると,GTX 650 Tiの消費電力はプラス15〜34W。Fermi世代のミドルクラスと比べると,GTX 550 Tiより34〜59W,GTX 560よりは73〜91Wも低い。

|

3DMark 11の30分間連続実行時を「高負荷時」とし,アイドル時ともどもGPU温度を取得した結果がグラフ17となる。温度24℃の室内で,PCケースに組み込まない状態で計測したものになる。

計測に用いたアプリケーションはTechPowerUp製のGPU情報表示ツール「GPU-Z」(Version 0.6.4)。ただし,GTX 650だけはGPU-Zを起動すると動作クロックがカードの定格に戻ってしまう現象が見られたため,Precision Xを用いている。

GPUクーラーが異なるうえ,GPU温度の取得法はGPUごと,カードごとに異なるため,横並びの評価には適していない。そのため結果はあくまで参考程度に捉えてもらいたいが,それでも,リファレンスクーラーを搭載したGTX 650 Tiの温度が高負荷時で60℃を下回っており,発熱周りの心配をあまりしなくていい気配は感じられよう。

また,ASUS 650 Tiは,超大型クーラーを搭載しただけのことはある結果になっている。

|

気になる動作音だが,毎度毎度筆者の主観であることを断ったうえで続けると,GTX 650 Tiリファレンスカードはなかなかに静か。少なくとも,リファレンスカードとGTX650TI-DC2T-1GD5では,リファレンスカードのほうが静音性は高く感じられた。

なお,GPU-Zでテスト時のファン回転数を追ったところ,GTX 650 Tiはアイドル時,高負荷時を問わず23%(※具体的な回転数の値は取得できず)。一方のASUS 650 Tiは1110〜1260rpmの範囲で変化するのを確認できた。

3D性能と消費電力のバランスは良好

あとはGTX 660やHD 7850との価格差次第か

以上のテストから,GTX 650 Tiは,開きすぎていたGTX 660とGTX 650の間を埋める製品として,まったくもって妥当なGPUに仕上がっているといえる。Fermi世代のミドルクラスGPUと比べて,消費電力面での改善には目を見張るものもあり,扱いやすいエントリーミドルクラスGPUとして広い層に勧められそうだ。

|

GTX 550 TiがSLI対応だったのにGTX 650 Tiは非対応だとか,GK106コアのフルスペックであるGTX 660がGPU Boost対応なのにGTX 650 Tiは非対応だとか,NVIDIAの方針には納得できないところもあるが。

NVIDIAは日本国内における搭載カードの想定売価を1万4800円前後としている。北米市場における想定売価が149ドル(約1万1700円)なので,やや高めだが,日本国内の流通コストと消費税を考えれば,納得できなくもない。

それよりも注視しておきたいのは,上位モデルたるGTX 660,そしてGTX 650 Tiではまったく歯が立たなかったHD 7850を搭載するカードの実勢価格だ。一部の大幅なクロックアップモデルを除くと,前者は2万1000〜2万6000円前後,後者は(グラフィックスメモリ2GB版で)1万8000〜2万2000円程度(※いずれも2012年10月9日現在)。絶対的な3D性能はGTX 660やHD 7850のほうが明らかに上なので,GTX 650 Ti搭載カードは,高価すぎると,せっかくの存在意義が霞んでしまう。

年末商戦に向けては,北米市場における想定売価である149ドルのラインへどれだけ近づいていけるかがポイントになってくるのではなかろうか。

NVIDIAのGeForce製品情報ページ

- 関連タイトル:

GeForce GTX 600

GeForce GTX 600 - この記事のURL: