企画記事

ゼロから始める「ポケポケ」超入門:カードゲームの常識からデッキ構築の考え方まで,今さら聞けない「基本のき」をじっくり解説します

|

2025年1月末には新たな拡張パックである「時空の激闘」も実装されましたが,興味はあるがまだプレイしていない人,またはカードを集めるだけ集めて対人戦のプレイをためらっている人も多いかと思われます。そもそもカードゲーム経験がなく,対人戦の面白さがいまいち掴み切れない,というプレイヤーもいるのではないでしょうか。

確かに,ポケポケはカードのコレクションを楽しみ方の一つとして重視しているゲームですから,対戦しなくても楽しめます。ですが,対戦まで遊んでみると,それまで気付かなかったカードの魅力に出会えたり,お気に入りのカードをより好きになったりと,遊びの幅がぐっと広がるはずです。

ということで,今回の記事は「ポケポケを始めたはいいが,カードゲームの基本が分からない」という人のために,「ポケポケからはじめるDCG(この用語についても後述します)のススメ」として,初心者向けのカードゲームのセオリー,用語の説明,考え方などをざっとまとめていきます。

かなりの初心者向けですので,カードゲームをプレイしたことがある人にとっては「当たり前」の話だと思われるかもしれません。ですが,「ポケポケ」の基礎にはさまざまなカードゲームで広く使える知識も多く含まれていますので,あらためて学び直してみるのも楽しいですよ!

「ポケポケ」でお気にのポケモンを見つけよう! 愛でよう! レア度は関係なく“みんながスペシャル”なコレクションの楽しさの話

強くてカッコいい高レアはもちろんだけど,ゆるーい感じのいわゆるコモンもこれまた個性的で惹きつけるものがある。それが「ポケポケ」のカードの魅力。そんなポケポケのイラストとコレクションの楽しさを,「時空の激闘ディアルガ / パルキア」でドカッと新しいカードが増えたこのタイミングで紹介しよう。

トレーディングカードゲームって何?

|

ポケポケの正式タイトルである「Pokémon Trading Card Game Pocket」には,「トレーディングカードゲーム」という言葉が含まれています。

トレーディングカードゲームとは,(例外はありますが)パックなどを購入してコレクションしたカードから「デッキ」と呼ばれる山札を作り,それを持ち寄って対戦するゲームのことです。

必要なカードを集める手段として「交換」が用いられたことから「トレーディングカードゲーム」と呼ばれていますが,交換はあくまで手段であるため,一切交換しなくても遊べる場合が多いです。トレーディングカードゲームは「TCG」という略称が一般的であるため,この記事でもこれ以降は「TCG」と表記します。

ポケポケは「ポケモンカードゲーム」という実際のTCGをアプリケーションとしてアレンジし,遊びやすくしたものです。ルールは実際の「ポケモンカードゲーム」とはかなり異なります。なお,TCGのなかでもアプリケーションなどで実際のカードを用いることなく遊ぶことができるものを,「デジタルカードゲーム」=「DCG」と呼びます。つまり,「ポケポケ」は「DCG」です(筆者個人としては「DCG」という呼び方は,TCGに比べてまだ一般的でないという印象ですが)。

DCGの代表的な作品には,「ハースストーン」「シャドウバース」や,ポケモンと同じくTCGを題材とした「マジック:ザ・ギャザリング アリーナ」などがあります。

対戦のはじめかた

上記の通り,DCGとはカードを集め,自分でデッキを構築して戦うゲームです。多くのDCGが「裏向きのデッキからカードを引いてくる」ルールを持っているため,実力だけではなく運も勝敗を決める重要な要素です。

逆に言えば,どうしても運が絡むため,初心者であっても上級者を倒せる場合が珍しくありません。特にポケポケはかなり運要素が強く,なおかつルールも非常にシンプルであるため,カードゲームの入門作としてはぴったりです。

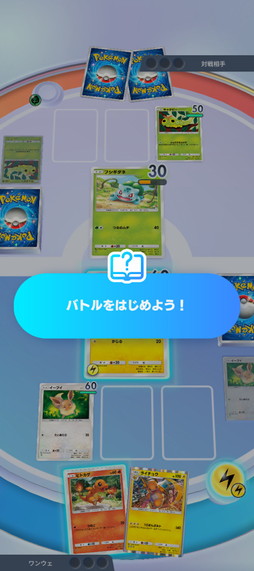

その1:まずチュートリアルをプレイし,ルールを覚える

|

このゲームの勝利条件は,「自分のポケモンが3枚倒される前に相手のポケモンを3枚倒す」ことです。「exポケモン」という強力なカードは,1枚倒すことで2枚分倒したことになります。

ゲームの楽しみ方は人それぞれなので,対人戦で勝利を目指すことだけが価値ではありません。ですが,せっかく対人戦を遊ぶなら,勝利を目指したほうが楽しいと筆者は思います。

その2:カードを集め,効果を覚える

|

筆者は現状無課金ですが,戦うのに充分なカードを集められています。もちろんカードを早く集めたい場合は,課金も視野に入ってくるでしょう。

続いて重要なのは,なるべくカードの効果を覚えることです。カードの効果をぼんやりとでも覚えていくことで,たとえば「相手の手札にあのカードがあったら次のターン使うかもしれないな」とあたりをつけることができますし,相手がしたい行動を予測しながら戦えます。これはカードゲームで勝つためにはとても重要なことです。

もちろん一気に暗記するようなことは難しいので,パックを開けていくなかで,一つ一つ効果を見ていくのが良いでしょう。対人戦をする場合,攻略サイトなどを参照して「いま強いとされているカード」を覚えておくと,明確に勝率は上がります。

ポケポケの場合,開けるパックによって排出されるカードが違うため,厳密には「カードを集める前にすべてのカードを知っておいたほうが効率が良い」のですが,それではあまりに大変ですので,「集めながら覚える,覚えながら開けるパックの方向を決めていく」ぐらいの気楽さでやったほうがいいですよ!

その3:座学と実戦

|

なので攻略サイトで調べたり,有名なプレイヤーの意見を参考にしたりして「いま強いカード」を知っておくと,より「勝てるデッキ」を組みやすくなりますし,対戦相手のデッキの意図を掴みやすくなります。

ゲームをプレイするために下調べをして情報を集めることを「座学」と言います。もちろん何も分からないままネット対戦に繰り出して,戦っているうちに相手のカードの使い方などを通じて戦法や強いカードを学ぶこともできます。これはカードゲームに限らない話ですが,座学と実戦を交互に繰り返すと,より習熟しやすくなります。

デッキを構築してみよう

さて,強いカードが分かってきたら,次はデッキを作りましょう。カードゲームでは伝統的に「デッキを作る」ことを「デッキを構築する」と言います。ポケポケでは1つのデッキは20枚のカードから成っており,同じ名前のカードは2枚までしか投入できません。

では,具体的にはどのような基準でカードを選んだらいいのでしょうか。基本的な考え方を紹介します。

その1:強いデッキを参考にする

|

ですが,DCGにおけるデッキ構築は,筆者に言わせると「一番楽しいところ」ですので,最初は強いデッキをコピーしつつ,それをいつか自分でデッキを作るときのための参考にするのがおすすめです。

ポケポケのデッキ構築においては,特に「どの程度ポケモンが入っているのか」「そのうち,たねポケモンはどれくらいなのか」「デッキの中でトレーナーズカードが占める割合はどの程度なのか」を見ておくと,のちのちためになります。

その2:軸となるカードを決める

次は軸となるカードを決めましょう。ポケポケにおいては「exポケモン」という強力なポケモンがデッキの軸となっている場合が多く,決まった「exポケモン」を出して勝つために,それを補助するカードをデッキに組み込んでいく,という考え方が主流です。

が,これは一つの決まった正解ではありません。「今はそうなっている」ということであって,今後変化する可能性があります。

ただし,ポケポケ以外のDCGのデッキ構築においても,「強いカード」や「出したいカード」を決めて,それを補佐するようにほかのカードを決めていくのは「使えるやり方」です。

カードゲームには「組み合わせることで強く使える」,つまり「ほかのカードとシナジーがある」カードがたくさんあります。強いとされているデッキの多くはシナジーが考慮されているため,単に強そうに見えるカードを適当に入れているわけではない場合がほとんどです。

デッキの軸とするポケモンは,持っているカードの中からexポケモンを選ぶのが良いと思います。exポケモンを持っていない場合は,ひとまず手持ちから「何か強そうな出したいカード」を選ぶのが良いでしょう。

その3:軸となるカードを補佐するカードを入れる

ここからデッキ構築は若干難しくなっていきます。軸となるカードを決めたら,それを補助するようにカードを投入していきましょう。

といっても,初心者のうちはカードゲームにおいて「補助する」とはどのようなことを指すのか,見当がつかないかもしれません。筆者も初心者の頃は何も分かりませんでした。

一番基本的な考え方として書いておきたいのが,「軸としたカードを決めたとしても,それを引かなければ意味がない」ということです。なので,目当てのカードを引くために投入されるカードはすべて「補助」としての効果があります。ほとんどのDCGにおいて,「カードを引く」のは大変強い効果です。

ポケポケにおいてもそれは例外ではなく,「モンスターボール」(デッキからランダムに「たねポケモン」のカードを持ってくる)と「博士の研究」(デッキからカードを2枚引く)という2つのカードは,ほぼすべてのデッキで2枚ずつ採用されています。

余談ですが,一部のDCGではデッキの上限枚数が決まっていない場合があります。そういった場合は,基本的に下限枚数ぴったりでデッキをつくるのが良いとされています。デッキの中にカードが多いと,目当てのカードを引く確率が下がるためです。

もちろん例外もあるのですが,「目当てのカードを引かなければ意味がない」というのはほとんどの場合において使える考え方ですので,持っておいて損はない知識です。

|

|

ほかに分かりやすい「補助」として,ポケポケにおいては「エネルギー補助」が挙げられます。たとえばリザードンexは,現時点ではすべてのカードを一撃で倒せる火力を誇りますが,反面,必要とされるエネルギーも多いです。1ターンに1つエネルギーを貼っていったとしても,「ぐれんのあらし」を放つには4ターンも必要になってしまいます。

相手もその間じっとしているわけではないので,時間をかけて強い技の準備をしていると,「準備が終わる前に倒されてしまう」リスクは高くなってしまうわけです。

そのためリザードンexを軸としているデッキでは,リザードンexにエネルギーを供給するためにファイヤーexが採用されている場合がほとんどです。ファイヤーexの「れっかのまい」がうまく作用すれば,リザードンexがすぐに「ぐれんのあらし」を叩き出せるからです。リザードンexとファイヤーexにはシナジーがある,とも言い換えられます。

その4:強いカードや強いデッキを対策するカードを入れる

|

ポケポケはデッキが20枚ですし,デッキに使われるカードは時期によって固定されがちなので,強いデッキにあたりをつけて対策するのはなかなか有効です。

たとえば「ナツメ」は多くのデッキで採用されています。相手の強いカードをいったんベンチポケモンと交代させたり,あるいは進化や多くのエネルギーを必要とする強いポケモンを早いうちに矢面に立たせて倒したりと,相手の行動を妨害できるからです。

さらに具体的に言うと,2回進化してしまうと手が付けられなくなるリザードンexデッキと戦うことを想定して,ヒトカゲが進化する前に倒せるようナツメを入れる……といった考え方で自分のデッキを作っていくのが,強いデッキへの対抗策になります。

ポケポケ以外のDCGにおいても,その時期に使われている強いカードや強いデッキに対して強く出られるカードを採用する,というのは重要な考え方です。デッキを構築するときに,その時強いデッキやオンラインで人気のあるデッキの対抗策を用意することを「メタゲーム」と言います。また,そのとき強いデッキやカードを「メタ」や「メタの中心」,あるいは「環境」などと称する場合もあります。

実戦での考え方

続いて実戦です。ここでもポケポケだけではなく,DCG全般に広く適用しうる基本的な考え方,戦法を紹介します。

その1:相手がやりたいことや,相手の置かれた状況を推理してみよう

|

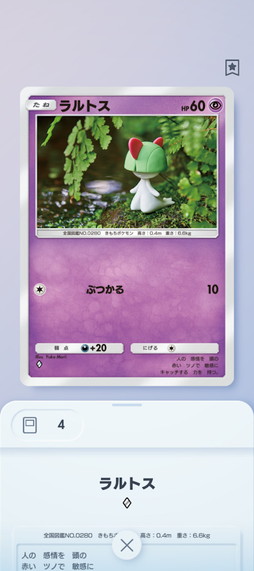

たとえばラルトスが場に置かれたら,「ラルトスが入っているということはサーナイトを使いたいのでは?」「サーナイトを使いたいということは,超エネルギーが多く必要になるデッキなのでは?(※1)」と推理し,「このあと出てくるのは,ミュウツーexかもしれない(※2)」という予想を立てられます。

※1……サーナイトのとくせい「トランスシェイド」は,1ターンに1つずつ,バトルポケモンにエネルギーを追加で付与できる。

※2……ミュウツーのわざ「サイコドライブ」は,威力が150ある強力なものだが,使うたびに付与したエネルギーを2つトラッシュしなければならない。このわざを毎ターン使うには,デフォルトのエネルギー付与に加えてサーナイトの「トランスシェイド」を使い,エネルギーを1ターンごとに2つ付与していく必要がある。

相手がどういう状況なのか推理することは,ゲームのいかなるタイミングにおいても重要です。たとえば相手が手札をたくさん持っているのに場のポケモンを進化させない場合は,「まだ進化先のポケモンを引いていないかもしれない」という推理が成り立ちますし,同時に「進化先のポケモンを引いていないのに手札が多いなら,サポートをたくさん持っているかもしれない」とも考えられます。

その2:プランを立ててみよう

|

盤面にカードが出そろってきたら,自分の手札やこれから引くであろうカードをどのように見積もっても,「絶対に勝てない」と分かる場合があります。その場合は降参を選ぶのも一つの手です。

カードゲームは試合時間が長くなりがちなため,負けが決定したと思える盤面になったら,降参して次の試合に行ったほうが,効率と精神衛生の両方において良い場合が多くあります。

その3:負けなければ,負けではない

ポケポケでは,こちらのポケモンが3体(exポケモンを含む場合は2体)倒されたら敗北となります。これは逆に言えば,先にポケモンを倒されたとしてもまだ負けていない,ということです。

たとえば,ポケモンを壁のように使って時間稼ぎをし,倒されてから交換すれば,エネルギーを節約しながら強いポケモンを出す,という戦術もできます。こちらのポケモンが倒されることは,単なる不利を意味しません。

その4:カードを使うタイミングなどの細部を洗練させていこう

カードゲームは運の要素が大きいゲームです。しかし,少しでも勝率を高めるために,カードの使う順番などを洗練させると,勝率はより高まるはずです。

たとえば「博士の研究」と「モンスターボール」の両方が手札にある場合,たねポケモンを引きたいなら「博士の研究」を使ってから「モンスターボール」を使うのが良いですし(「博士の研究」でたねポケモンを引く可能性があるため),それ以外の場合は逆の順番で使ったほうが良い(モンスターボールを使い先に余分なたねポケモンを引いておくことで,「博士の研究」でたねポケモン以外を引く可能性が高まる),と分かります。

「カードゲームがうまい」というのは「デッキを作るのがうまい」ということでもありますが,なにより「カードを使う順番やタイミングがうまい」ということです。デッキは真似できますが,カードを使う順番は試合ごとや手札ごとに変わるからです。

その5:実戦を重ねたら,デッキ構築に戻ろう

|

デッキを改善し,カードを出すタイミングを吟味する。新しいパックが出たらさらに情報収集を行い,調整を加える。この繰り返しを楽しめるようになっていたら,あなたはもういっぱしのカードゲーマーです。

最後に

以上,この記事では,カードゲームの基礎の部分と,その基礎をポケポケにおいてどのように使うかについて(本当に軽くですが)説明しました。

カードゲームは数多くあり,ポケポケに似た考え方やテクニックを必要とされる作品も多いです。ポケポケでDCGに入門し,カードゲームの基礎を身に着ければ,ほかのゲームをより気軽に遊べるようになるかもしれません。コレクションが好きな人は実際のTCGに手を出してみてもいいでしょう。カードゲームは一生の趣味にもなりうる遊びですから,興味を持った人は挑戦してみると吉ですよ!

「Pokémon Trading Card Game Pocket」公式サイト

「Pokémon Trading Card Game Pocket」ダウンロードページ

「Pokémon Trading Card Game Pocket」ダウンロードページ

- 関連タイトル:

Pokémon Trading Card Game Pocket

Pokémon Trading Card Game Pocket

- 関連タイトル:

Pokémon Trading Card Game Pocket

Pokémon Trading Card Game Pocket

- この記事のURL:

キーワード

- iPhone/iPad:Pokémon Trading Card Game Pocket

- iPad

- iPhone

- カードゲーム

- DeNA

- カード

- クリーチャーズ

- ポケットモンスター

- ポケモン

- 無料

- Android:Pokémon Trading Card Game Pocket

- Android

- 企画記事

- ライター:ワニウエイブ

© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。