プレイレポート

極寒の世界を生きるシティビルダー「Frostpunk 2」インプレッション。あれから30年,繁栄への道を辿り始めた人類はどこに向かうのか

|

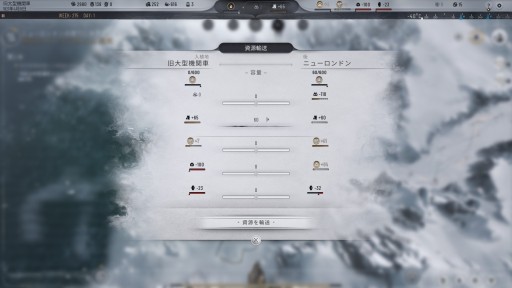

そんな「Frostpunk」の続編として制作されたのが,日本では2024年9月21日に発売となる「Frostpunk 2」(PC / PS5 / Xbox Series X|S)だ。「極寒の世界における,人類最後の都市として生き延びる」という前作を踏まえると,なかなか「その続編」と言われてもイメージしがたいところがあるが,どのようなゲームになっているのだろうか? リリース日時点でのインプレッションをお届けしてみたい。

「Frostpunk 2」公式サイト

あれから30年,人類最後の都市にて

「Frostpunk 2」の基本的な構成要素は,「Frostpunk」から変化していない。プレイヤーは街を指導する人物(本作ではスチュワードと呼ばれる)となり,極寒の世界において都市を生き延びさせることに全力を尽くしていく。

|

ジャンルも同じで,大まかなくくりで言えばシティビルダーということになるだろう。なのでプレイヤーがやるべきことは都市を作り,運営することがメインとなる。

「シムシティ」や「Cities: Skyline」といった類作との最大の違いは,「舞台が極寒の世界であり,燃料の最大の利用法は『熱』を得ること」という点になるだろうか。外気はマイナス20度でも「今日は温かいね」という状態で,最悪マイナス100度とかいう途轍もない数字になるので,「熱が得られない」=死なのだ。

そんな世界なので食料の調達は非常に困難だし,木材一つとっても凍りついていて伐採は困難だ。熱は極めて重要だが,それ以外の基本的なインフラもまた,獲得・維持が困難な世界であり,それゆえにシティビルダーでありながらも強いサバイバル要素を持つ……というのが,前作から変わらない本作の姿である。

ちなみに「変わらない点」を挙げていくなら,本作は前作同様「社会の生存」がテーマなので,法律の整備や議会運営といった政治のコントロールも重要なポイントとなっている。科学技術の研究を行って技術水準を高めていく必要があるのも,前作と変わらない。

|

とはいえ本当に何も変わっていないなら続編としてリリースされるはずがない。本作は「2」を名乗るだけの連続性を持ちつつも,前作とは異なる体験が用意されている。ここからはそれを見ていこう。

世界設定:30年後の世界

変化点として大きいのは,まずなんといっても世界設定だ。

本作の世界は,前作と完全に連続している。つまり人類最後の希望となる都市が,プレイヤーの活躍によって大自然の脅威から守られた“その後の世界”なのだ。

もっとも,前作のメインシナリオが終わった直後ではない。前作から30年が経過しているので,人類が滅亡の瀬戸際までいってから,おおよそ一世代が経過していることになる。

前作のプレイヤー(キャプテン)は人類を救った英雄として記憶され,人類最後の都市は数千人規模の巨大都市(前作が100名に満たないところから始まったことを考えれば,立派な巨大都市だ)に成長している。

つまり本作は,ゼロから都市を作り上げるシティビルダーではない。盆地に突っ立った巨大ジェネレーター(要はストーブ)しかないところから作り上げられた前作の都市を継承し,これをさらに発展させていくことになる。すでに完成している中心街――ヨーロッパ風に言えば「旧市街(Old City)」の周囲に新市街を作っていくのが,本作の基本的な“シティビルド”である。シティビルダーとしては,これだけでもなかなかに新しい体験を楽しめる。従来のシティビルダーにも似たような趣向のモードは「シナリオ」として存在していたが,本作はその「シナリオ」こそがメインディッシュというわけだ。

|

シナリオ:「章」を節目とするゲーム進行

ゲームの構成もまた,上に挙げた「シナリオこそがメインディッシュ」という構造に沿ったものとなっている。

多くのシティビルダーは,都市の発展や経過年数に従い,さまざまな変化が発生する構造になっている。都市設計が中心のシティビルダーなら,人口が一定を超えるごとにゲームから“お褒めの言葉”がもらえるし,最近では災害が定期的に発生するサバイバル系,あるいはリセットが発生するローグライク系など,さまざまなバリエーションが生まれてきている。

そんな中,シナリオがメインの本作は「シナリオの章(Chapter)が前進する」という形で,プレイヤーにマイルストーンを提供している。とても直球なやり方だ。

|

|

とはいえ,本作は「シナリオクリア型」ではない。章が先に進んだからといって,今まで作ってきた都市がリセットされるといったことはないのだ。

一方で,章が先に進む条件は「画面左上に表示されているクエストをすべてクリアする」という,ゲーマーにとって馴染み深いシステムになっている。ただしクエストの内容は都市をより巨大に,より強固に発展させるための条件といった方向性で,物語上の(あるいは「物語」の都合が優先された)ギミックを強制されている感覚は薄いと感じられた。つまりRPGのようなシナリオをイメージすると,それとは大きく異なっている。

|

そのうえで,本作の「章」システムは二つの点でとても良くできている。

まず第一に,「章」単位で分割されて課題が与えられるため,普通に遊んでいるだけで自然とゲームの基礎が身についていく。本作には,明確なチュートリアルというものはなく,ゲーム内から参照できるマニュアル(これもよくできている)があるのみだ。だがシティビルダーという,なにかとルール(と管理すべきパラメータ)が多くなりがちなジャンルにおいて,“プレイヤーがなすべきこと・できること”がすんなり理解できるのは,それだけでも素晴らしいことと言える。

もちろん,そこには限界もあって「で,これって何をすればいいんだ?」になることもゼロではない(つまり,どちらかと言うと不親切なゲームに分類される)。だがこういった情報のボトルネックは今後のアップデートで順次解消されていくだろうし,筆者がプレイした範囲で言えば「全然分からん!」と行き詰まることは一度もなかった。むしろゲームが推奨するとおりに最低難度でスタートすれば,これだけの複雑な要素を「自然に,かつ楽しく」習得できるのかと感動したくらいである。

無闇に難度を上げてしまうと,「自然に,かつ楽しく」の間に「たくさん死にながら」が挟まってくるが,そうした体験が好きな人にとってはむしろご褒美であろう。なあに,最低難度でスタートしても,大多数の人(筆者を含む)はどこかで「これ最初からやり直そう」となるのだから,大して変わりない。ようは“どれだけ死ぬか”というだけの問題だ。

|

|

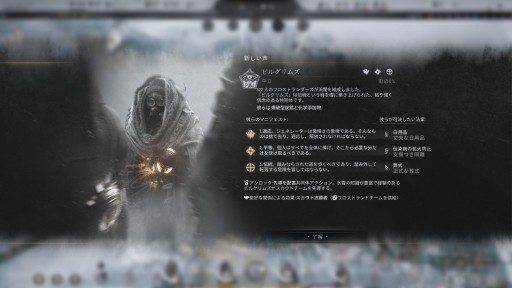

第二に,「章」の切れ目ごとにプレイヤーに非常に大きな選択が突きつけられる構造が,これまたとても面白い。

具体的にどんな選択なのかは,さすがに今ここで明かすわけにはいかないが,いずれも“Frostpunk世界ならでは”の正解のない選択が求められ,その結果がストレートにゲームプレイに反映されていく。

このゲームプレイに密着した選択は,物語体験として面白いだけでなく,2周目以降のプレイにおける指針としても機能する。こうした趣向は前作にも存在したが,本作ではそれが「章の切れ目の選択肢」としても襲いかかってくる,と言えば前作プレイヤーには分かりやすいだろうか。

RTSにおける「ヒーローや種族の選択によって遊び味が変わる」という要素の,変形版とも評価できる。

|

派閥政治:人間が2人いれば闘争,3人いれば派閥闘争

ゲームギミックとしてみたとき,本作の一つの目玉となるのが「派閥」システムだろう。

本作における政治は「評議会」での議決が中心となり,これによってさまざまな法令を発布でき,市民の生活や行動,効率などに影響を及ぼしていく。

しかしながら数百人規模の“寄り合い”であった前作と異なり,本作は最初から数千人規模の大集団であり,かつ,この集団は30年という歴史を背負っている。結果,人類最後の都市の議会は,複数の派閥によって分断されるに至っている。

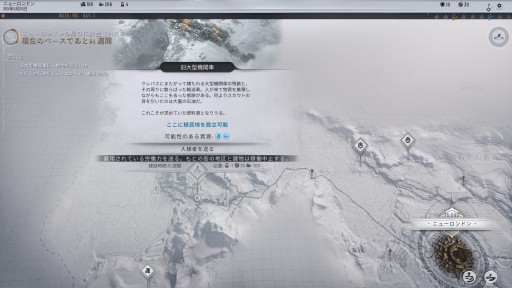

前作同様,本作においても人類は厳しい環境に置かれている。そして「絶滅を遠ざけたい」という願い一つとっても,その道筋としては「より高度な都市機能を作り上げる」方針があれば,「都市の外を探索して資源や生存者を回収する」方針もあり得るのだ。

だが人類をとりまく環境が厳しいがゆえに,「すべての方針に対して全力投球する」のは,絶対に不可能だ。プレイヤーは複数の派閥の力関係を意識しつつ,自分が思う「最も重要なこと」を,押し通していかねばならない。

|

|

|

|

となると,この手のゲームが大好きな古参ゲーマー的には,「じゃあその派閥とやらを,どう実装したんだよ」という点が気になるのではないだろうか。こういった派閥政治要素があると聞いて飛びついたけれど,実際のゲームプレイはちょっとこう……的な思いをしてきたストラテジーゲーマーは,決して少なくないはずだ。

その点,本作の派閥政治は比較的シンプル,かつ「あくまで本作はシティビルダーである」というところを踏み外さない,なかなか興味深い実装となっている。

本作の派閥構造が最も色濃く反映されるのは,評議会での投票場面だ。

総勢120名の評議会議員は派閥に分かれており,プレイヤーが提案する法案に対し,基本的には派閥の方向性に沿っての賛成・反対票を投じるようになっている。例えば労働生産性を何より重視する派閥であれば,多少QoLと呼ばれるもの(親子が共に過ごせる時間なども含む)に害があったとしても,労働生産性を高める法案に賛成する。これは当然,逆も然りだ。

とはいえ,派閥の論理がすべてを決めるわけではない。派閥に属してはいるが,派閥の意思どおりには投票しない議員もいる。あるいは「その法案には,派閥としての統一見解はない」という組み合わせもあり得る。つまりどんなに特定派閥と仲良くしても,それだけでプレイヤーの半独裁が完成するわけではない。

|

かくして重要になってくるのが,「派閥に未来を売って,法案に賛成(ないし反対)してもらう」という選択だ。具体的には,「一定期間内にあなたの派閥が望むタイプの研究を優先的に行いますよ」「一定期間内にあなたの派閥が望む法案を通しますよ」といった約束をして,派閥の協力を取り付ける構造になる。派閥が3種類の要望を出してくるので,プレイヤーはそこから一つを選んで実行を約束するスタイルだ(言うまでもないが,約束を破ったらマズイことになる)。

だったら強い派閥(=議員の人数が多い派閥)と組んで,投票のたびにその派閥の協力を仰げば,実質半独裁じゃないかと思うかもしれない。だが派閥には「絶対に賛成できないタイプの法案」があり,一つの派閥とだけ組むとなると,必然的に「その派閥の協力を得られない法案は通せない」という状況が生まれる。“プレイヤーが議会にコントロールされる”状況が発生してしまうのだ。

このように,本作では煩雑になりすぎない範囲で,上手に「派閥の力学」がゲームシステムに組み込まれている。プレイが極まってくると「特定派閥に入れ込む」タイプのプレイが最適解になってくる可能性もあるが,まずは遊んでいて面白いシステムと言える。

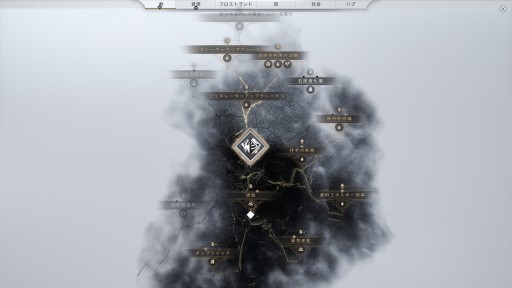

都市の拡張:ボードゲーム的なシステム

システムやインタフェースの面で見ると,前作と最も大きな違いになるのがこの要素だろう。

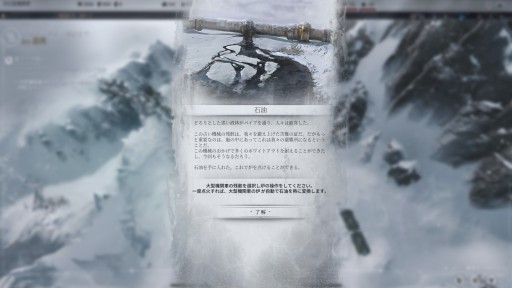

本作の都市マップは正六角形を基本とした,いわゆるヘクスマップになっている。このヘクスマップの上に,6枚の「施設タイル」を連続して配置して街区を作るというのが,本作の都市建設システムのボードゲーム的な説明となるだろう。前作はジェネレーターを中心として道路を引き,放射線状に都市を作っていくスタイルだったので,ここは大きく変わった点だ。

ちなみに,そうやって作った街区は3ヘクスぶん「拡張」が可能で,拡張すると,その街区に特別な施設を建設できるスロットが1つ開放される。このあたり,本当にボードゲーム的である。

|

|

|

ともあれシステムとして難しいものではないし,街の再開発もそこまで難しくはない。前作同様,「Cities: Skyline」のような都市ジオラマを作りたい人向きのシステムではないが,Frostpunk世界は都市に美観を要求できるほどの豊かさはないので,そこはご容赦いただきたい,というところだろう。

これ以外にも変化した部分はさまざまあるが,資源管理から熱管理,都市外部への遠征まで,ゲームの基本的な要素にはそこまで大きな違いはない。前作プレイヤーならすぐ慣れるだろうし,本作から初めて極寒世界に触れるという場合も,ゲームが自然にプレイヤーの習熟度を高めてくれるので安心していい。

ちなみに本作は前作と連続した世界であるにも関わらず,前作プレイヤーが街の外に築き上げたはずのインフラが全部吹っ飛んでいるが,これは前作をクリアしたことがあるプレイヤーなら「さもありなん」と思うことだろう(これを機会に前作を今からプレイするという読者もいると思うので,深くは語らないことにする)。

|

Merely surviving is not enough

ここまで,主にゲームシステムについて紹介してきたが,実は筆者が最も感銘を受けたのは,こういったシステム面ではない。なにより強く心を動かされたのは,本作の持つ世界観が極めて魅力的であること,そしてその魅力が,システムと高いレベルで融合していることだ。

11 bit studiosはゲームに対して優れたテーマを設定し,それを巧みなキャッチコピーで表現することで知られている。

デビュー作となった「This War of Mine」のコピーは「In war, not everyone is a soldier(戦争において,万人が兵士というわけではない)」で,「民間人として戦争を生き延びる」というテーマを見事に表現していた。

「Frostpunk」では,「The City Must Survive(その都市は生き延びねばならない)」というコピーを掲げ,「This War of Mineが個人のサバイバルなら,Frostpunkは社会のサバイバル」という同作のテーマを,これまた完璧に言い表している。

では本作,「Frostpunk 2」ではどうだろうか。筆者としては,ゲーム開始直後のムービーで示された「Merely surviving is not enough / We have to expand(死なないだけの生など意味はない! / 勢力を拡大しなければ)」の,とくに「死なないだけの生など意味はない」に本作の核となるテーマを感じた。

前作も本作も,あくまでゲームは「社会をサバイバルさせる」ゲームだ。だが前作では「生物学的な絶滅を回避できている」ことが「生きている」ことを意味した一方,本作では開幕劈頭で「死なないだけの生など意味はない」と断じている。本作は前作の続編でありつつ,「生きている」ことの意味を,ほぼ真逆から捉え直したのだ。

|

これは世界設定にも,ゲームシステムにも通じるポイントと言える。

世界設定の面で言えば,「人類が絶滅する寸前」であった前作に比べ,「それから30年が経過した時代」を描く本作では,「人類の絶滅」という言葉が持つリアリティが微妙に軽くなったように感じられた。その最たる点が,初期人口であり,旧市街だ。

本当にジェネレーターしかないところから80人程度でスタートした前作に比べ,本作はスタート時点で数千人いて,しかも彼らが暖かく暮らせる街も整備されている。重篤な危機に抱えているとはいえ,それは「対応を誤れば1か月以内に全員が死ぬ」ようなものではない。一般的な文明社会の日々がそうであるように,人々が知恵を絞り,議論を重ね,協力し,汗を流すことで,きっとおそらくなんとかなるであろう危難が,そこにあるだけなのだ。

つまり本作の世界における指導者階層(プレイヤーを含む)にとって,「人類の絶滅」は,半歩くらいフィクションの領域に入っている。30年,うまくやってきたのだ。ならあと300年とは言わずとも,あと30年くらいなら「普通になんとかなる」はずではないか?

|

このあたりの気の緩みが明確に読み取れる一言が,後段の「We have to expand(勢力を拡大しなければ)」だ。ちなみにこのセリフは前段階として「我々の外には死んだ世界,つまり誰も所有権を持たない土地が広がっている」という言葉から続いており,前作プレイヤーなら思わず真顔で「は? 何を寝言ぶっこいてんだコイツ」と言いたくなる文脈を持って語られるのが実に心憎い。ああ,だが「死なないだけの生など意味はない」のだ!

しかも本作は,燃料資源が石炭から石油に切り替わっていく時代を描いており(前作が1886年,本作がその30年後なので史実に沿っている),「Expandしちゃうよねえ……」みたいな気持ちになるのも得点が高い。

|

ゲームシステム面から見ると,やはり派閥システムが「死なないだけの生など意味はない」を強く感じさせる。

内部分裂は前作でも描かれていたが,それは「結果論として人類が絶滅しなかったのなら,その選択は正しい」という世界観でもあった。だが本作では「絶滅していない」ことが,意味(=価値)を失っている。いや,本当に失ったわけではないし,相変わらずすぐそこに生物学的絶滅が待ち構えているのだけれど,あれから30年たった人々は,「死なないだけではない生」に価値を見出した。見いだせるところまで,社会を発展させた。その発展が間違いだったと,誰に言えよう?

|

だから本作では「どうやって死を回避するか」ではなく,「どうやって生きるか」が,より強く問われている。この象徴が派閥なのだ。「どうやって生きるか」に正解などない以上,複数の派閥が「Frostpunk 2」の世界を代表し続けるのである。

|

死んで覚える都市運営

さて。本作の魅力はそう簡単に語り尽くせるものではないが,それはつまり,間違いなく「思わず語りたくなる体験」が得られるゲームだということだ。純粋にシティビルダーという面だけから見ても,「歴史ある世界の,歴史ある街に,新市街を作っていく体験」ができるゲームは滅多にない。

なお,本稿では前作と本作の違いをいろいろな面から示したが,死んで覚えるゲームであるところはまったく変わっていない。リソース間のバランス調整は,慣れるまでは最低難度でもけっこう手強いし,慣れたと思っても突然死(あるいは明確な甘えが生み出した脆弱性)を経験することになり得る。

シティビルダーが好きなプレイヤーだけでなく,政治シムやストラテジーが好きなプレイヤー,あるいはゲームプレイに密着した物語体験が好きなプレイヤーには,絶対にオススメしたいタイトルだ。

「Frostpunk 2」公式サイト

- 関連タイトル:

Frostpunk 2

Frostpunk 2

- 関連タイトル:

Frostpunk 2

Frostpunk 2

- 関連タイトル:

Frostpunk 2

Frostpunk 2

- この記事のURL:

キーワード

- PC:Frostpunk 2

- PC

- シミュレーション

- 11 bit studios

- 11 bit studios

- サバイバル

- 都市建設

- PS5:Frostpunk 2

- PS5

- Xbox Series X|S:Frostpunk 2

- Xbox Series X|S

- プレイレポート

- ライター:徳岡正肇

- ムービー

11 BIT STUDIOS(R), FROSTPUNK 2(R)are registered trademarks of 11 BIT STUDIOS S.A. (C)11 BIT STUDIOS S.A. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.