レビュー

WINDFORCE 3Xクーラー採用の安価な選択肢,その性能やいかに

GIGABYTE GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8G

(GV-

これまで繰り返しお伝えしてきているように,NVIDIAのGPU「GeForce GTX 1070 Ti」では,NVIDIAの方針により,いわゆるクロックアップ版カードの設定が許可されていない。そのためカードメーカー各社は,オリジナルクーラーを採用したり,メーカー保証付きの「高クロック動作モード」を利用できる追加ソフトウェアを提供したりすることで,競合他社に対する差別化を行っている状況にある。

今回取り上げるGIGA-BYTE TECHNOLOGY(以下,GIGABYTE)の「GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8G」(型番:GV-N107TGAMING-8GD,以下 GTX 1070 Ti GAMING)も,そんなGTX 1070 Tiカードの1つだ。

|

同社のゲーマー向け製品の最上位ブランドとして立ち上がりつつある「AORUS」,そして今なお現役の「XTREME GAMING」「G1 GAMING」と,GIGABYTEのゲーマー向けブランドは3つある中で,GTX 1070 Ti GAMINGはそのどれにも属していない,エントリー市場向けのカードという位置づけだが,では,その特徴はどこにあり,実力はどの程度なのか。テストを通じて明らかにしてみたい。

GAMINGとOC,2つの動作モードを利用でき,OCモードではブーストクロックが38MHz向上

|

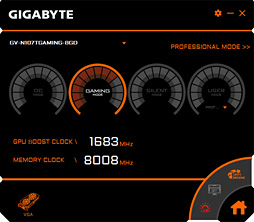

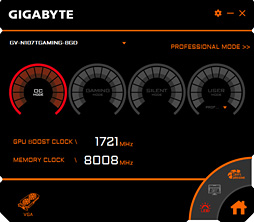

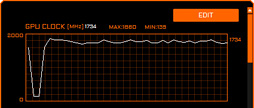

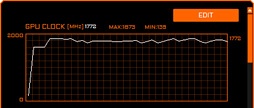

GTX 1070 Ti GAMINGは,2つの動作モードを有しており,ダウンロード提供されているGIGABYTE独自のオーバークロック用ソフトウェア「AORUS GRAPHICS ENGINE」を用いることで,動作モードの切り替えが可能だ。

工場出荷時設定となる「GAMING MODE」の動作クロックはGPUのベースが1607MHz,ブーストが1683MHzで,メモリが8008MHz相当(実クロック2002MHz)と,もちろんリファレンスどおりだが,AORUS GRAPHICS ENGINEから「OC MODE」へ切り換えると,メーカー保証の範囲内で,GPUのベースクロックは1632MHz,ブーストクロックは1721MHzへ,順に25MHz,38MHz引き上げられるようになっている。

|

|

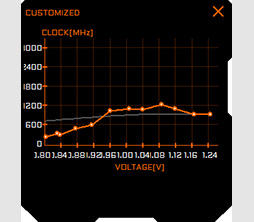

なお,上で紹介したとおり,AORUS GRAPHICS ENGINE自体はオーバークロック用のツールなので,メーカー保証外になることを覚悟すれば,「PROFESSIONAL MODE」から手動のオーバークロック設定が可能だ。たとえばブーストクロックは1483〜2683MHzの範囲を1MHz刻み,メモリクロックは6008〜10008MHz相当の範囲を1MHz刻み,GPUコア電圧は「定格に対して何%増すか」を1%刻みで100%まで指定できるようになっている。

PROFESSIONAL MODEではブーストクロックなどを細かく変更できる。GPUコア電圧はロックが掛かっており,スライドバーのすぐ左の鍵アイコンをクリックすることで,ロックを外せる仕組みだ |

ブーストクロックで「CUSTOMIZED」を選択すると,コア電圧とブーストクロックの関係を示す折れ線グラフが出てくる。ここでは,任意の場所をクリックすることで,電圧とブーストクロックの完成を調整可能 |

80mm角相当のファンを3基搭載した「WINDFORCE 3X」クーラー搭載

|

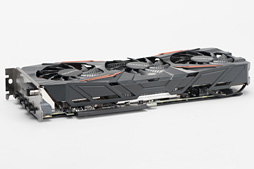

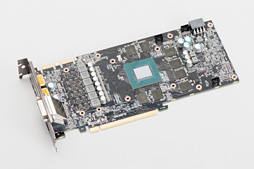

カード長は実測約280mm(※突起部除く)で,同267mmのGTX 1070 TiのFounders Editionと比べると約13mm長い計算になる。ただ,GTX 1070 Ti GAMINGの基板自体は全長約244mmなので,基板だけならFounders Editionより短い。80mm角相当のファンを3基並べた2スロット仕様のGPUクーラー「WINDFORCE 3X」が,カード長を“稼いで”いるわけだ。

|

|

補助電源コネクタは8ピンが1基で,これはFounders Editionと同じ。外部出力インタフェースがDisplay

補助電源コネクタは8ピン |

外部出力インタフェース。Founders Editionと異なり,筐体内への排気も行うため,筐体外へ向けた排気孔のスリットはかなり小さい |

WINDFORCE 3Xクーラーは伝統的に,ブレード上に5本の線状突起を設け,さらにブレード自体も波打ったような形状になった,独特のファンを採用するのが特徴だが,この特徴はもちろんGTX 1070 Ti GAMINGでも健在だ。GIGABYTEによると,このファン構造により,エアフローはそうでないファンと比べて23%向上しているという。

|

|

|

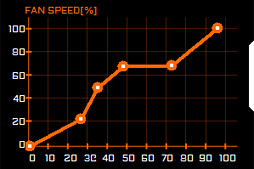

さらに,AORUS GRAPHICS ENGINEのPROFESSIONAL MODEからは,ファンの制御方法を「AUTO」「MANUAL」「CUSTOMIZED」の3つから選択可能だ。

工場出荷時設定はAUTOだが,MANUALを選ぶと,スライドバーを動かすことで,0〜100%の範囲から1%刻みでファン回転数を固定でき,CUSTOMIZEDではGPUの温度とファン回転数の関係を示した折れ線グラフを使って,温度ごとのファン回転数をある程度自由に変更できるようになっている。

|

|

|

選択できる光り方の選択肢は,常時点灯の「CONSISTENT」と,ゆっくり明滅する「BREATHING」,点滅する「FLASHING」,2回点滅を繰り返す「DUAL FLASHING」,GPUコアの温度や使用率,ファンの回転数に合わせて明るさを変化させる「MONITORING」,再生してる曲などに合わせて明るさを変える「AUDIO FLASHING」,色が順次変わっていく「CIRCLING」の7種類。工場出荷時設定はCIRCLINGになっている。

|

|

|

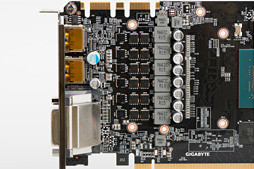

いい意味でエントリーモデルらしからぬ基板デザイン

|

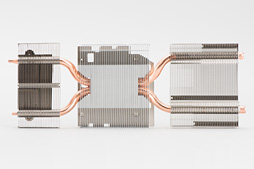

すると,GPUクーラーでは2本のヒートパイプが3か所あるヒートスプレッダのブロックを貫くような設計になっていることと,そのヒートパイプがGPUのダイに直接触れるような仕様になっていることが見てとれる。

|

|

|

|

|

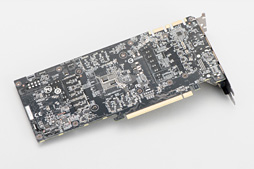

そのGPU電源部は,フェーズごとにAlpha & Omega Semiconductor製Nチャネル型MOSFET「AON6508」を2個と,同社製Nチャネル型MOSFET「AON6594」を1個組み合わせたものだ。そこに,日本メーカー製の高耐久性固体コンデンサやフェライトコアチョークを組み合わせ,さらに基板レベルでは電力およびアース層の両方に2オンス厚の銅を採用することで,GIGABYTE独自の品質規格「Ultra Durable VGA」を満たしているという。

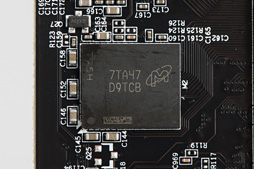

グラフィックスメモリチップには,Micron Technology製のGDDR5「MT41J256M32-80」(8Gbps品,チップ上の刻印は「7TA47 D9TCB」)を採用。これは,ロットこそ異なるものの,基本的にはFounders Editionに載っていたのと同じものである。

6フェーズ構成のGPU用電源部。フェーズごとに3基のMOSFETが組み合わせてある |

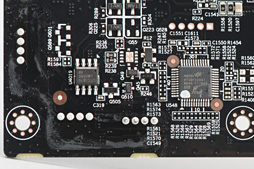

グラフィックスメモリ用の電源部は,MOSFETにAlpha & Omega Semiconductor製Nチャネル型MOSFET「AON6994」を採用している |

PWM制御用として,ARM Cortex-M0ベースのHoltek Semiconductor製マイクロコントローラ「HT32F52241」を基板裏面に実装していた |

Micron Technology製GDDR5「MT41J256M32-80」。8Gbit品を8枚搭載することで容量8GBを実現という計算となる |

GAMING MODEとOC MODEでGTX 1070 TiおよびGTX 1080と性能を比較

テストの準備に入ろう。

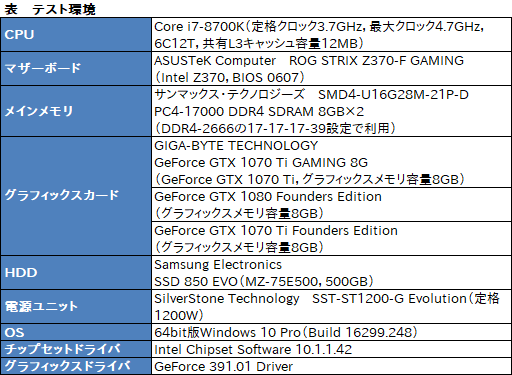

今回,比較対象にはGTX 1070 TiとGTX 1080の両Founders Editionを用意した。つまり,GTX 1070 Ti GAMINGのGAMING MODEとOC MODEがGTX 1070 TiとGTX 1080との比較でどの程度のベンチマークスコアを示すかを見てみようというわけである。

テストに用いたグラフィックスドライバは,テスト開始時点の公式最新版となる「GeForce 391.01 Driver」。俗に「Spectre」「Meltdown」と呼ばれる3つの脆弱性に対する修正は,UEFI(=BIOS)および64bit版Windows 10 Proに対して適用済みだ。

そのほかテスト環境は表のとおりとなる。

|

テスト方法は4Gamerのベンチマークレギュレーション21.0準拠。解像度は,GTX 1070 Tiがハイクラス市場向けということもあり,3840

GAMING MODEのスコアはGTX 1070 Tiとほぼ横並び。OC MODEの効果も小さい

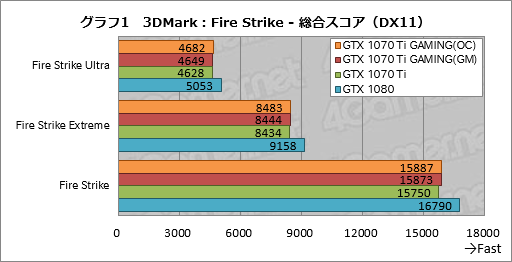

以下,グラフ中に限り,GTX 1070 Ti GAMINGのOC MODEは「GTX 1070 Ti GAMING(OC)」,GAMING MODEは「GTX 1070 Ti GAMING(GM)」と表記することをお断りしつつ,「3DMark」(Version 2.4.4264)から順に,テスト結果を見ていきたい。

グラフ1は,3DMarkの「Fire Strike」における総合スコアをまとめたものだ。GTX 1070 Ti GAMINGのGAMING MODEとGTX 1070 Tiとのスコア差は1%にも達しておらず,ほぼ横並びと言ってよいだろう。

一方,OC MODEのスコアはGTX 1070 Ti比でプラス約1%なので,こちらもほぼ横並びと述べてしまって差し支えない。

|

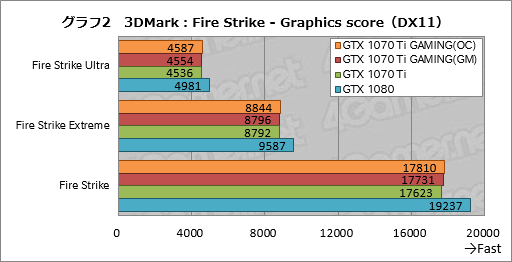

Fire StrikeからGPUテストである「Graphics test」のスコアを抜き出した結果がグラフ2だが,総合スコアを踏襲した数字が出ている。GTX 1070 Ti GAMINGのGAMING MODEとGTX 1070 Tiのスコア差はほぼなく,OC MODEのスコアはGTX 1070 Tiに対して約1%高い。

|

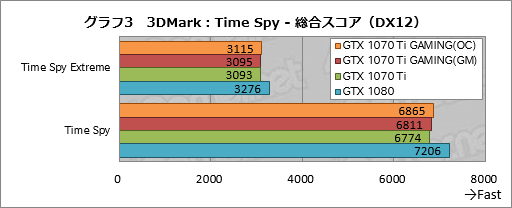

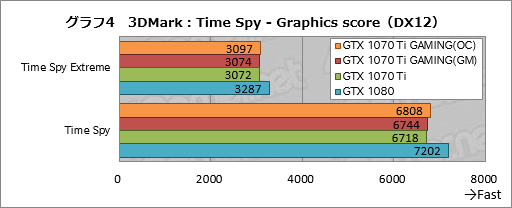

グラフ3は3DMarkのDirectX 12テストである「Time Spy」における総合スコア,グラフ4はそこから「Graphics test」の結果を抜き出したものだが,やはりGTX 1070 Ti GAMINGとGTX 1070 Tiの力関係に変化はない。結果として,スコアはGTX 1080が抜きん出たものとなっている。

|

|

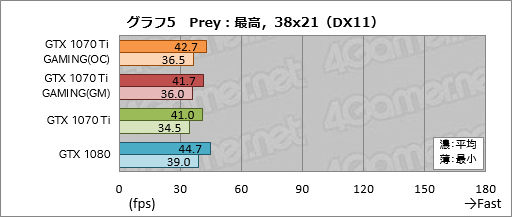

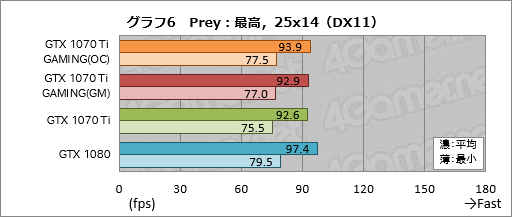

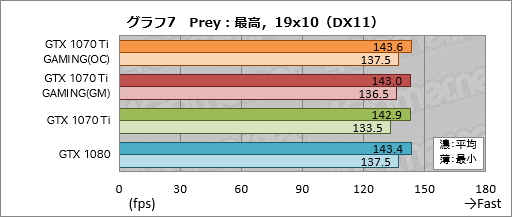

実際のゲームではどうか。グラフ5〜7は「Prey」の結果をまとめたものになる。

1920

|

|

|

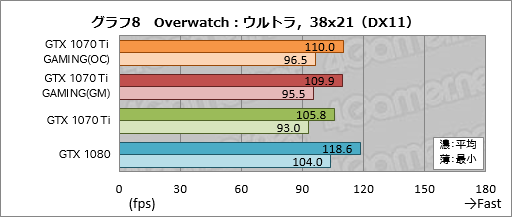

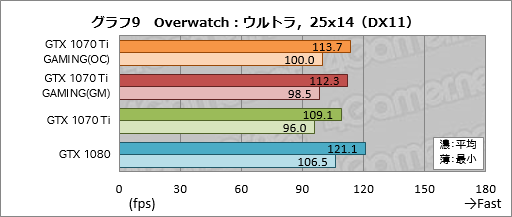

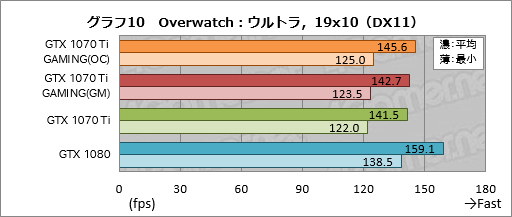

「Overwatch」の結果がグラフ8〜10だ。

Overwatchだと,GTX 1070 Ti GAMINGは,GTX 1070 Tiに対してGAMING MODEで1〜4%程度,OC MODEで3〜4%程度高いスコアを示した。わずかながらもスコアが向上しているのは,GPUの動作クロックがより高い状態で安定することで,最小フレームレートが上がっているためと考えられる。

|

|

|

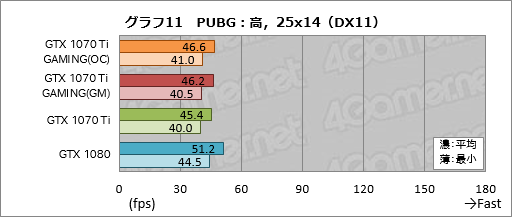

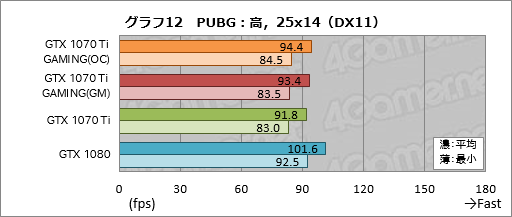

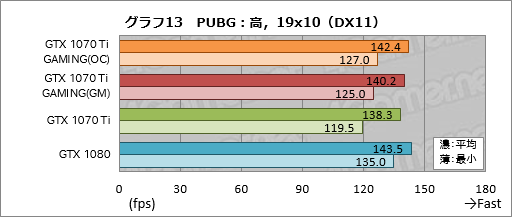

グラフ11〜13は「PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS」(以下,PUBG)のテスト結果だが,GTX 1070 Ti比でGTX 1070 Ti GAMINGの平均フレームレートはGAMING MODEが1〜2%程度,OC MODEが約3%高い。毎回プレイ条件が異なるので,あくまでも参考程度にはなるが,1920

|

|

|

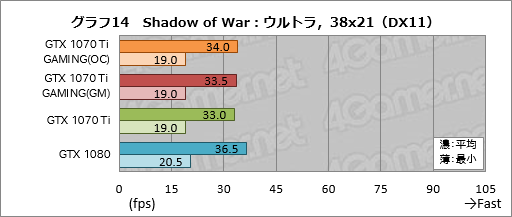

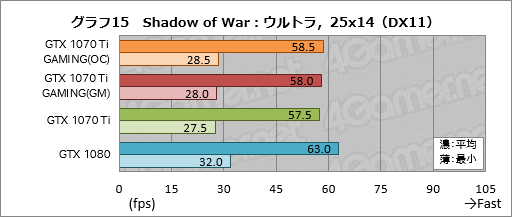

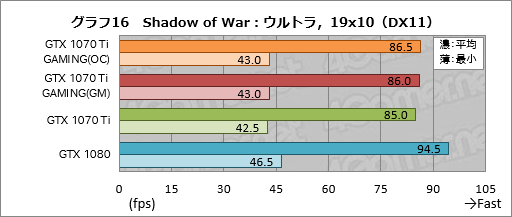

「Middle-earth: Shadow of War」(以下,Shadow of War)の結果がグラフ14〜16だが,3DMarkやPreyを踏襲したものだと言っていい。GTX 1070 Ti比でGTX 1070 Ti GAMINGの平均フレームレートはGAMINGが約1%,OCで2〜3%程度高いものの,実フレームレートだと最大でも1.5fps高いだけだったりするので,違いを体感するのは難しい。

|

|

|

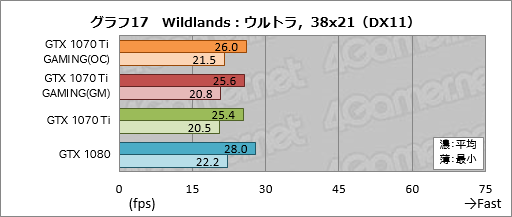

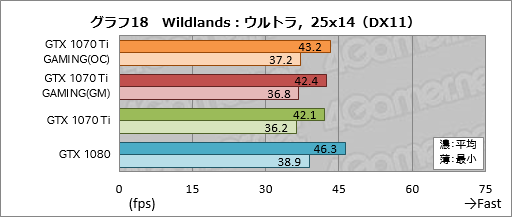

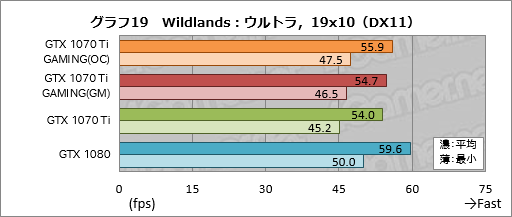

グラフ17〜19の「Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands」(以下,Wildlands)で平均フレームレートを比較すると,GTX 1070 Ti比でGTX 1070 Ti GAMINGのGAMING MODEは約1%,OC MODEは2〜4%程度高いスコアだった。今回取り上げているテストの中だと,どちらかと言えばスコア差が付いているほうである。

|

|

|

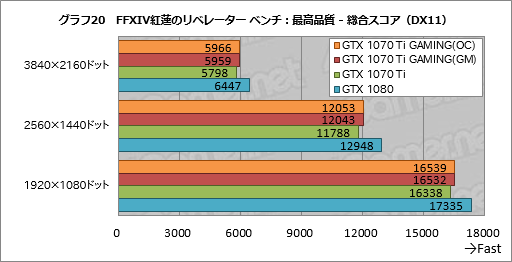

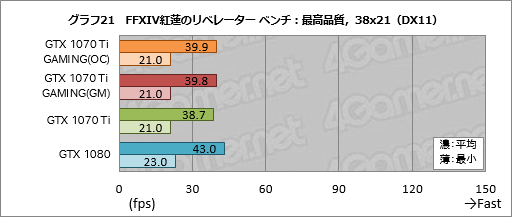

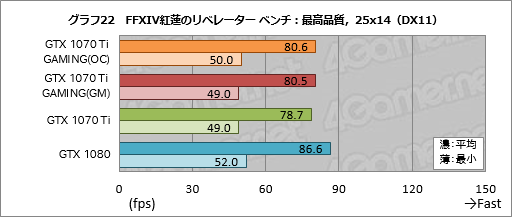

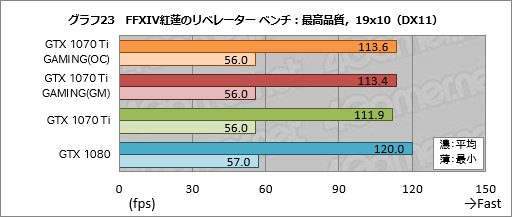

「ファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリベレーター ベンチマーク」(以下,FFXIV紅蓮のリベレーター ベンチ)の総合スコアはグラフ20のとおりだ。GTX 1070 Tiと比べて,GTX 1070 Ti GAMINGのGAMING MODEは1〜3%,OC MODEは2〜3%程度高いスコアとなるので,あえていえばGAMING MODEのスコアがやや高い。ただ全体の傾向としてはここまで紹介してきたテストとそう変わっていない印象だ。

|

グラフ21〜23は,FFXIV紅蓮のリベレーター ベンチにおける平均フレームレートと最小フレームレートをまとめたものになる。平均フレームレートは総合スコアを踏襲した傾向が見られるが,最小フレームレートはCPU性能による影響が大きくなるため,OC MODEとGAMING MODE,それにGTX 1070 Tiとではほとんど違いが出ていない。

|

|

|

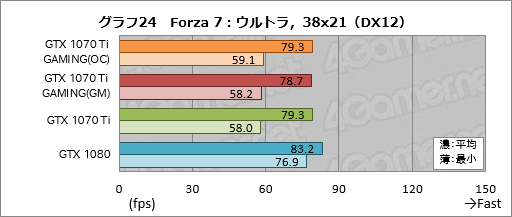

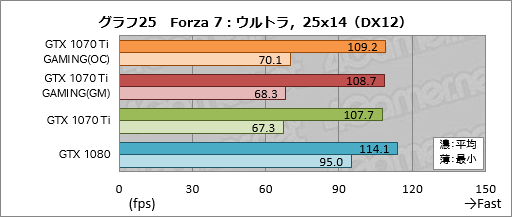

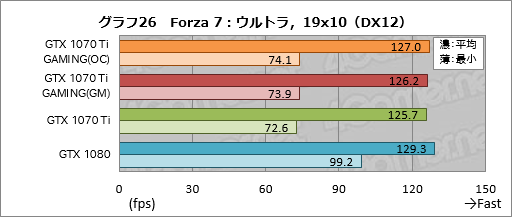

性能検証の最後,「Forza Motorsport 7」(以下,Forza 7)のテスト結果がグラフ24〜26となる。Forza 7でGTX 1070 Ti GAMINGのスコアはGTX 1070 Ti比で最大でも約1%高いだけなので,ほぼ横並びと言ってしまっていいはずだ。

|

|

|

消費電力がGTX 1080より大きなGTX 1070 Ti GAMING。WINDFORCE 3Xの冷却性能と静かさは優秀

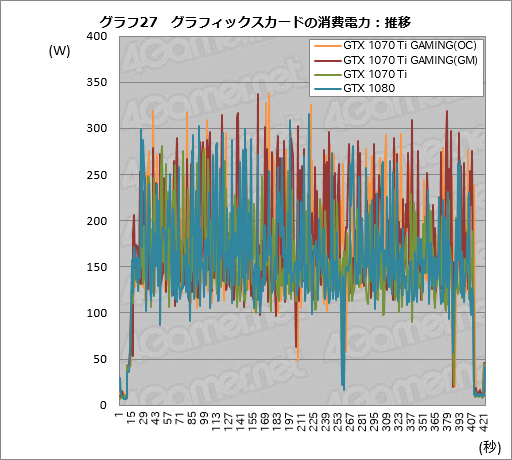

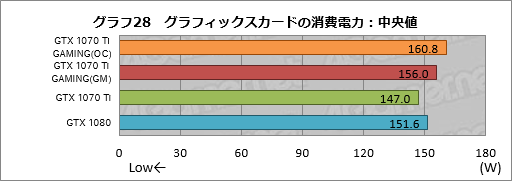

GTX 1070 Ti GAMINGの消費電力もチェックしておきたい。まず,FFXIV紅蓮のリベレーター ベンチ実行時におけるカード単体の消費電力推移を,「4Gamer GPU Power Checker」(Version 1.1)から計測した結果がグラフ27となる。

GTX 1070 Ti GAMINGのGAMING MODEは150W前後を推移し,300Wを超える場面も見られる。OC MODEになると250W以上となる場面が明らかに増え,300Wを超すケースも増加している。GTX 1070 Ti GAMINGの消費電力が大きいことは,このグラフから明らかだろう。

|

グラフ27のスコアから中央値を求めたものがグラフ28だが,こちらを見ると違いが分かりやすいだろう。GTX 1070 Ti GAMINGのGAMING MODEはGTX 1070 Tiと比べて約9W大きく,GTX 1080をも上回っている。OC MODEはそこからさらに“積み増して”いるイメージだ。

電源回路の規模やファンの数を考えると納得できるスコアではあるものの,消費電力がGTX 1080以上である点は心に留めておいたほうがよさそうである。

|

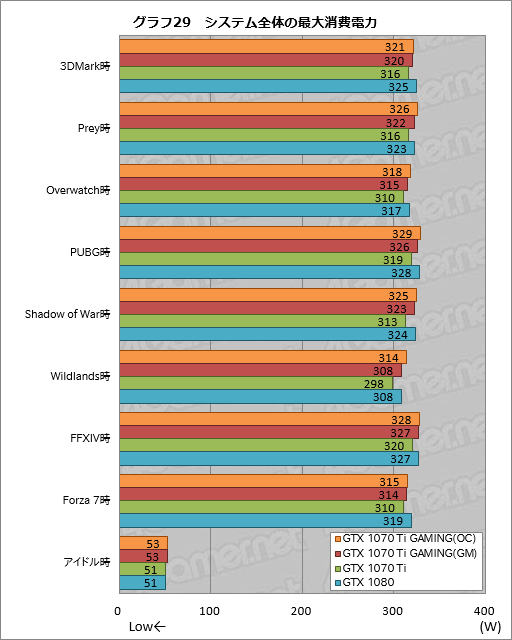

参考までに,ログの取得が可能なワットチェッカー「Watts up? PRO」を用いてシステム全体の最大消費電力も計測した結果もグラフ29に示しておきたい。

テストにあたっては,ゲーム用途を想定し,無操作時にもディスプレイ出力が無効化されないよう指定したうえで,各アプリケーションベンチマークを実行したとき,最も高い消費電力値を記録した時点をタイトルごとの実行時,OSの起動後30分放置した時点を「アイドル時」としたが,こちらではGTX 1070 Ti GAMINGのGAMING MODEおよびOC MODEがGTX 1080といい勝負という,グラフ28をおおむね踏襲する結果が出ている。

|

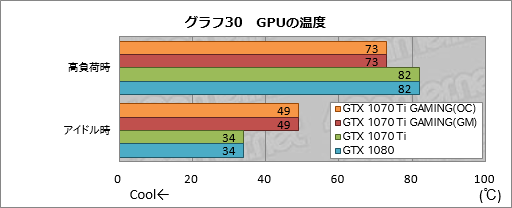

WINDFORCE 3Xの冷却性能を見るため,「GPU-Z」(Version 2.8.0)を用いてGPU温度を計測した結果も示しておきたい。

ここでは,温度24℃の室内で,テストシステムをPCケースに組み込まず,いわゆるバラックに置いた状態から,3DMarkの30分間連続実行時を「高負荷時」として,アイドル時ともどもスコアを取得している。

GPUごとに温度センサーの位置が同じとは言えず,GTX 1070 Ti GAMINGとFounders Editionとは温度の制御法もGPUクーラーも異なるため,横並びの評価に意味はない。それを踏まえたうえでグラフ30を見ていくと,GTX 1070 Ti GAMINGはGAMING MODE,OC MODEのいずれも,高負荷時のGPU温度は70℃台前半に収まっている。WINDFORCE 3Xの冷却性能は申し分ないと言っていいだろう。

なお,アイドル時にGAMING MODEとOC MODEの温度が高くなるのは,ファンの回転が停止するためである。

|

最後にGTX 1070 Ti GAMINGの動作音も確認しておきたい。今回はカードに正対する形で30cm離した地点にカメラを置き,アイドル状態で約1分間放置した後,FFXIV紅蓮のリベレーター ベンチを約4分間実行したときの様子を,合計約5分のビデオにまとめてみた。ここでの動作モードは工場出荷時設定のGAMING MODEだ。

まず,最初の1分間はファンが停止しているため,聞こえる音はCPUクーラーや電源ユニットなどによる環境音だ。

ベンチマークを実行すると10秒ほどでファンが回転を始めるが,その動作音はかなり小さめ。ファンが最高回転数に達するベンチマーク実行3分後(=ファイル冒頭から4分後)でも,その動作音はケースに入れてしまえばまったく聞こえないレベルである。

ただ,ベンチマークの実行後には,コイル鳴きと思しき高周波ノイズが聞こえてくる。コイル鳴きは個体差もあるため,すべての製品でこうとは言わないが,今回試したカードについて言えば,ファンの動作音よりもコイル鳴きのほうが明らかに大きく,かなり気になった。

なお,消費電力やGPUの温度から想像できると思うが,筆者の主観で語らせてもらうと,OC MODE時の動作音はGAMING MODEと変わらない印象だ。

GPUクーラーの性能は魅力的なので,できる限り安価にハイクラスのGPU性能を得たいのであればアリ

|

その意味でGTX 1070 Ti GAMINGは,ケース内排気でかつ静かなWINDFORCE 3Xクーラーを搭載する点にあるとまとめることができそうだ。

実勢価格は7万2000〜7万3000円程度(※2018年3月13日現在)で,GTX 1070 Ti搭載カードとしては比較的安価な設定なのはアリだろう。あと1万円足せばGTX 1080カードに手が届くので,基本的にはそちらを選んだほうがいいとは思うが,そこまではどうしても出せないというのであれば,静かに運用できるハイクラスカードとして,GTX 1070 Ti GAMINGは選択肢になるのではないかと思う。

|

GIGABYTEのGTX 1070 Ti GAMING製品情報ページ

- 関連タイトル:

GeForce GTX 10

GeForce GTX 10 - この記事のURL: