イベント

「GRAVITY DAZE」の重鎮が開発過程を披露。第16回文化庁メディア芸術祭 受賞者プレゼンテーション「ゲームの中と外〜変容する空間」聴講レポート

|

文化庁メディア芸術祭は「アート」「エンターテインメント」「アニメーション」「マンガ」の4部門で国内外3503作品の応募から選ばれた受賞作品などを展示,紹介するという催しだ。2月13日から2月24日までの12日間,国立新美術館(東京・六本木)をメイン会場に,シネマート六本木や東京ミッドタウンなどで受賞作を見ることができる。

今回は,受賞作品の制作者たちによって2月17日に行われたプレゼンテーションの中から,「GRAVITY DAZE」のパートをピックアップしてお伝えしよう。このプレゼンテーションは「ゲームの中と外〜変容する空間」と題され,登壇したディレクターの外山圭一郎氏とアートディレクターの山口由晃氏,そしてメインプログラマーの横川 裕氏の3人が,同タイトルの開発にまつわるエピソードを惜しみなく披露した。

「GRAVITY DAZE」ディレクター 外山圭一郎氏 |

「GRAVITY DAZE」アートディレクター 山口由晃氏 |

「GRAVITY DAZE」メインプログラマー 横川 裕氏 |

プレゼンのモデレーターを務めた,エンターテインメント部門 審査委員の伊藤ガビン氏 |

外山氏によれば,「GRAVITY DAZE」の原案は高校生の頃には持っていたという。当時,バンドデシネ(フレンチコミック)を見て衝撃を受けた氏は,独特の色彩によって演出される空間に人間が浮いているようなイメージを思い浮かべ,そういった作品を作りたいと考えたという。外山氏の代表作と言えば,ホラーアドベンチャーの「サイレントヒル」や「SIREN」シリーズという印象があるだけに少し意外かもしれない。氏自身もまた,「ホラーブームが落ち着いて,ほかのジャンルを手がけられるようになるまで,10数年かかってしまいました」と話していた。

|

|

当初は,バンドデシネのようなビジュアルを再現できればどんなゲームでもいいと考えていた外山氏は,ホラータイトルを手がける傍ら,たとえば壁に対して人間が垂直に立っているような状況をゲーム内で成立させるには,どうすればいいか考えていたという。当時,SCEのオフィスは東京・青山周辺に分散しており,ビルとビルを行き来する機会が多かったとのことだが,その中で,重力を自在にコントロールできれば楽に移動できるかもしれないと思ったそうだ。さらに,うまく重力を反転させれば,その過程で人間がフワッと宙に浮いている状況も表現できることにも気がついた。

|

|

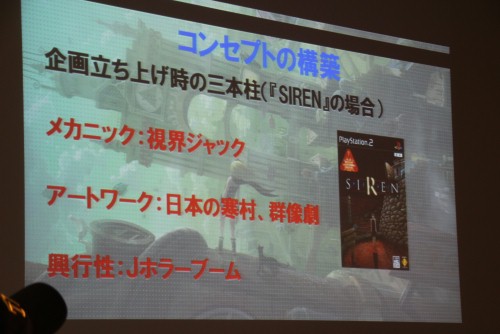

そのアイデアを,いかにしてゲームに反映するか。外山氏は,まず自身がゲームのコンセプトを構築するにあたり,企画立ち上げの三本柱として「メカニック」「アートワーク(世界観/ストーリーを含む)」「興行性」を考えると説明。たとえば「SIREN」なら,メカニックは「視界ジャック」という独自のシステムで,アートワークは日本の寒村を舞台にした群像劇であること,そして興行性は日本におけるホラーブームの中でリリースされることだった。

|

これが「GRAVITY DAZE」だと,メカニックは重力アクション,アートワークはバンドデシネとなるが,自身がずっと作りたかった作品だけに,興行性の落としどころがなかなか定まらなかったそうだ。

しかし幸いなことに,そのタイミングでPS Vitaの新機能を使ったフラグシップタイトルの開発の話が,SCEの社内にて持ち上がった。そこで「GRAVITY DAZE」とPS Vitaの相性はいいのではないかと検証してみたところ,実際,ジャイロセンサーを使った操作がマッチしたと外山氏は語る。ここで晴れて,同タイトルの興行性が,「新ハードのローンチ期フラグシップ」に決まったのである。

さて,コンセプトの構築ができてからも,外山氏が考えなければならないことは多かった。まず,アートワークに掲げたバンドデシネは,そもそも哲学寄りのアートであり,見る人に難解な印象を与えてしまいかねない。そこで氏は,バンドデシネからエッセンスを抽出して,日本のアニメやコミックで培われたキャラクター文化に掛け合わせることにした。

|

|

ところが,あまりキャラクターがアニメ寄りになりすぎると,今度は海外で受け入れられなくなる可能性が生ずる。そこで外山氏がアメコミやゲームに登場し,かつ海外で受け入れられている女性キャラクターの共通点を分析したところ,“無国籍”“無時代性”“エキゾチック”というキーワードが浮かび上がったという。さらに小柄で俊敏,かつ不思議な能力を駆使して戦うという世界共通のイメージを持つ“ニンジャ”の要素を加えた結果,主人公「キトゥン」の原型デザインが出来上がったのである。

|

またキトゥンは,当初,激しく変化する世界の傍観者という立場で,次第にヒーローとして目覚めていくが,外山氏は,ゲームのストーリーで彼女の成長の過程を描きたかったと説明。こうしたキャラクター性の構築を,理詰めで進めるのは難しく,やってみなければ分からない部分も多いそうだが,「GRAVITY DAZE」ではうまくできたと外山氏は語る。

|

続いて,「GRAVITY DAZE」のメインプログラマーを務めた横川氏から,PS Vitaの機能面が同タイトルの面白さにどう寄与したのか,解説がなされた。氏はまず,PS Vitaのタッチパネルやジャイロセンサーなどの新機能を駆使した操作系をあらためて紹介した。

|

|

また,空間を落下する表現に関しては,アニメーターの描いたポーズに,物理シミュレーションを絶妙なバランスで融合することにより,自由かつ自然な浮遊感を実現しているという。

|

|

さらにゲームの舞台となる立体的かつ重層的なオープンワールドは,各階層をブロック分けし,入れ子構造で作っているとのこと。たとえば建物は,プレハブ形式で部材を組み合わせていく感覚で作っているそうで,その積み重ねが最終的に一つの広大な世界になっているのである。

|

|

バンドデシネ風のグラフィックスを実現するにあたっては,遠景になるほど建物が空域に溶け込むような表現が課題だったと横川氏。会場では,独自に開発したさまざまなエフェクトや,コミックを意識して,遠景に敢えて線を書き加えていることなどが紹介された。

|

|

アートディレクターの山口氏もまた,バンドデシネ的な世界観をどうゲームで表現するかについて,以前から興味があったと語る。山口氏は,アニメやコミックなどのさまざまな表現手法がある中,ゲームの得意な部分は,“背景”と“体験”だと考えているという。たとえば,椅子を蹴ったら壊れるというように,ゲーム内のオブジェクトには背景の情報があり,その一つ一つが世界を構築していくと説明。

また「GRAVITY DAZE」では,壁に垂直に立つことができるなど,現実とは一風変わった世界を体験できることもあり,より一層自由に遊べる“箱庭”を作ることを強く意識したそうだ。

|

エンターテインメント部門の審査を手がけた伊藤ガビン氏は,「GRAVITY DAZE」を優秀賞に選出した理由として,新規タイトルでありながら大作感があり,細部まで作り込まれていることを挙げた。その点に関して,外山氏はコンセプトを実現するための技術がちょうど揃ったタイミングに制作できたとし,かつPS Vitaのファーストパーティとして,ハードを牽引する新規性を求められる側面が幸いしたと述べる。

また当初,PlayStation 3用として開発されていた「GRAVITY DAZE」が,途中でPS Vita用に変更となったことについては,苦労も多かったがチャレンジしがいがあったと横川氏。外山氏も,ゲームとハード双方の新しさを両立させるのは非常に困難だったが,リリース後に受けた評価によって「やってよかったと思いました」と語った。

「GRAVITY DAZE」のさまざまな企画に関しては,外山氏が大枠のコンセプトを出し,それをチームで広げていく,いわゆるトップダウンの手法を取ったという。外山氏は,「ホラーゲームを手がけていた頃から,バンドデシネ風のゲームを実現するための人材を無意識のうちに集めていた」と述べ,氏が何かアイデアを出したら,チームがそれを10倍にも20倍にも広げているとした。

また山口氏は,チーム内では自分の専門分野ではない部分にも意見を出し,全体でよりよいゲームを目指したことが成功につながっている分析。横川氏も野心的なスタッフが多いことで逆境を切り抜けられたと同時に,一人一人が効率的な作業を心がけたことで,熱が冷める前に開発を終えられたのではないかと振り返った。

誰も体験したことがない,しかし多くの人に面白そうと思ってもらわなければならないという相反する要素の両立については,最初に外山氏のアイデアに沿ったコンセプトムービーを制作し,チーム内の意識を統一したという。山口氏は,そのムービーは制作時の重要な指針になったと話し,外山氏も「今観ても,ほとんどブレがない」と同意していた。

ちなみに「GRAVITY DAZE」では,重力を操って浮遊感をもたらすアクションは,わりと簡単に実現したとのことである。むしろ,それをどう面白さとして伝え,ゲームを遊んでもらい,最終的にビジネスにするのかというところに苦心したと,外山氏らは語っていた。

|

海外での反応については,ゲームの概要が発表された当初,オルタナティブなものとして受け取られたと外山氏。女の子が主人公の日本のゲームということもあり,ほとんど無視に近い状況だったが,あるタイミングからそれが変化し,注目度が高まったという。外山氏は「仮に最初から注目されていたら,『このキャラクターは,北米で受けない』と言われたかもしれないので,助かった面もあります」と感想を述べた。

PS Vitaの新機能については,全部使いたかったそうだが,ゲームデザインに即してジャイロセンサーを優先することにしたという。タッチ操作は,必ずしもボタン操作より快適になるとは限らないと割り切り,使用する局面を選択したとのことだ。

以上が,今回のプレゼンの内容である。最後に,登壇した3名から,ゲーム開発を志すす人達に向けて贈られたメッセージを掲載して,締めとしよう。

外山氏:

ゲーム開発は,今,混沌とした状況になっています。インディーズやスマートフォンの台頭,あるいは資金面では「Kickstarter」のような形態も出てきました。僕達は,これまで,新しいことをやる一方で,会社としてキッチリお金を稼ぐということを命題としてきましたが,それが崩れ始めています。インディーズでも,決してマイナーに留まらない面白いことができる時代ですので,ぜひいろいろチャレンジしてほしいです。

山口氏:

今,自分が学生だったら,Unityに飛びついていたんじゃないでしょうか,今は,個人でもゲームが作れ,Webを介して多くの人に見てもらえることもできるので,自己アピールするにはおいしい時代です。同じようなことを考える人の多い大変な状況でもありますが,だからこそ切磋琢磨の中で,より優秀な人材が現れることに期待します。

横川氏:

プログラムは,昔よりも作りやすくなりました。「PlayStation Mobile」を使えば,PS Vitaの独自機能を使ったプログラムを組めます。学生やインディーズでは,PS Vitaをプラットフォームとしてゲームを開発するのも,いいのではないでしょうか。

「GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動」公式サイト

「文化庁メディア芸術祭」公式サイト

- 関連タイトル:

GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動

GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動

- この記事のURL:

キーワード

- PS Vita:GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動

- PS Vita

- アクション

- RPG

- CERO C:15歳以上対象

- ソニー・インタラクティブエンタテインメント

- ライター:大陸新秩序

- イベント

(C)2012 Sony Computer Entertainment Inc.